Eine Reflexion in drei Teilen von Harald Preyer

Es gibt Momente, in denen sich die Frage nach dem Wert eines Lebens, eines Gegenstandes oder einer Erfahrung unerwartet scharf stellt. Spätestens dann, wenn Auktionshäuser erneut Rekordpreise verkünden und ein Bild für eine dreistellige Millionensumme den Besitzer wechselt. Solche Ereignisse lenken den Blick auf die Frage, wie und woran wir Wert eigentlich messen. Und ob wir ihn überhaupt messen können.

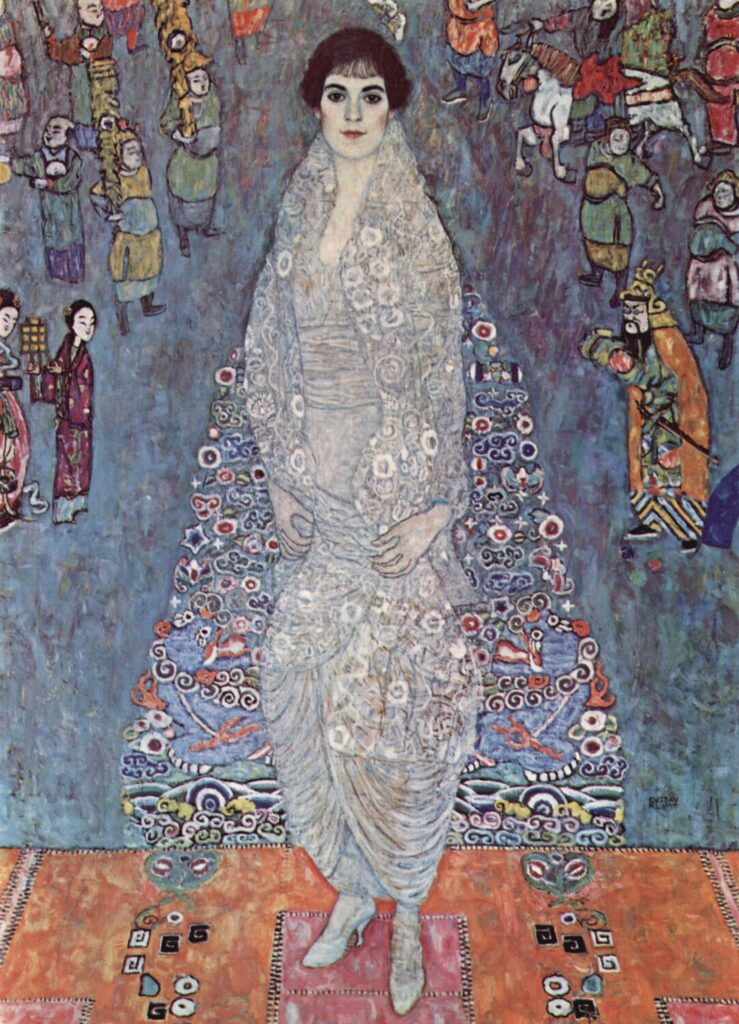

Die beiden teuersten jemals in Auktionen verkauften Gemälde: Gustav Klimt und der zugeschriebene Leonardo da Vinci.

Die folgenden Thesen markieren einen Weg durch dieses Gelände – nicht als endgültige Antworten, sondern als seismografische Punkte einer Gesellschaft, die sich immer tiefer in symbolische Preisrekorde verstrickt.

Teil 1 – drei Thesen zum Wert der Dinge

**These 1

Was wirklich wertvoll ist, kann niemand kaufen – mit keinem Geld der Welt.**

Der Satz klingt schlicht, ist aber radikal. Denn er verschiebt den Fokus weg von allem, was handelbar ist, hin zu dem, was sich dem Markt entzieht: Zeit, Liebe, Vertrauen, Würde, innere Ruhe. Das sind Werte, die nicht produziert, nicht gelagert und nicht verkauft werden können. Sie entstehen nur, wo Menschen einander begegnen, sich zeigen, sich öffnen.

Philosophen aller Zeiten wussten das. Die antiken Stoiker nannten es das „in unserer Macht Stehende“ – jene inneren Güter, die unabhängig von Umstand und Schicksal bestehen. Christliche Traditionen sprechen von Gnade, Hingabe, geistiger Freiheit. Auch moderne Ökonomen wissen um den „intrinsischen Wert“, der jedem Preisschild entzogen bleibt.

Paradoxerweise wird das Unbezahlbare gerade in einer Zeit inflationärer Preise wieder sichtbar. Je teurer die Dinge werden, desto deutlicher wird, was sich ihrer Logik entzieht. Der eigentliche Wert beginnt dort, wo Geld keine Sprache mehr hat.

**These 2

Bereits ab einem relativ geringen Wert entkoppelt sich der Preis vom realen Wert.**

Der Markt tut selten das, was wir intuitiv annehmen. Er misst nicht den Gebrauch, sondern die Begehrlichkeit. Ein Bild, das 300 Millionen Euro kostet, erhellt keinen Raum mehr als eines für 300 Euro. Eine Uhr für 80.000 Euro zeigt die Zeit nicht präziser an als eine für 80. Und ein Auto für den Preis einer Wohnung bringt uns nicht schneller ans Ziel als eines für den Preis einer Küche.

Ab einer gewissen Schwelle repräsentiert der Preis nicht mehr das Objekt, sondern das Umfeld des Objekts: den Status, die Geschichte, die Seltenheit, die Rolle in einem sozialen Ritual. Menschen kaufen nicht Dinge, sondern Bedeutungen.

Die Entkoppelung von Preis und Wert ist daher keine Anomalie, sondern das Normalverhalten eines Marktes, der nicht Bedarfe misst, sondern Zeichen. Jedes Preisschild über ein paar tausend Euro erzählt weniger vom Gegenstand als vom Käufer.

**These 3

Das Verhältnis zwischen dem Auktionswert eines Bildes und seinem realen Wert ist – wie das Verhältnis zwischen Spitzengehältern und Durchschnittsgehältern – ein Maß für Realitätsverlust. Und ein Indiz fortschreitender Dekadenz.**

Wenn ein CEO das 300-Fache eines Mitarbeiters verdient, sagt das nichts über Produktivität, sondern viel über Machtverteilung. Und wenn ein Gemälde auf einer Auktion für eine halbe Milliarde verkauft wird, sagt das – ebenso – mehr über das Bedürfnis nach Symbolik aus als über künstlerische Bedeutung.

Auktionsrekorde sind Inszenierungen einer globalen Elite, die sich durch spektakuläre Preise gegenseitig ihre Präsenz bestätigt. Sie sind weniger Ausdruck von Kunstwert als Ausdruck von Hybris. Der Kunstmarkt ist nicht krank; er ist symptomatisch für eine Gesellschaft, die Wert und Preis zunehmend verwechselt.

Wo aber Preis und Realität auseinanderdriften, verliert eine Kultur ihren Boden. Das war im Rom der Spätantike nicht anders als im Paris der Belle Époque. Dekadenz zeigt sich nicht zuerst in Lastern, sondern in der Unfähigkeit, zwischen dem Wesentlichen und dem Schmückenden zu unterscheiden.

Teil 2 – Der Wert von Treue

Zwischen Standfestigkeit und Toleranz

Die heutige Lesung ist lange – mehr als drei Minuten.

1 Makk 2, 15–29.

Es geht darin um Standfestigkeit, um Treue.

In alter Zeit um eine Treue, für die ein Weiser sogar bereit ist, zu töten. „Dieser Mord entspricht nicht mehr unserem Empfinden für Verhältnismässigkeit“ meinte Dompfarrer Toni Faber. Und das meine ich auch.

Aber die Frage dahinter bleibt bestehen:

Wo beginnt meine Standfestigkeit? Wo endet meine Toleranz?

Was akzeptiere ich gerade noch – und wo sage ich klar Nein?

Diese Fragen sind im 21. Jahrhundert nicht geringer geworden, sondern subtiler.

Treue ist heute keine militante Tugend mehr, sondern eine alltägliche Entscheidung: zu Menschen, zu Werten, zu sich selbst.

Vielleicht ist gerade diese stille Form der Treue die schwerste.

Teil 3 – Was wollen Trauernde zurück? Den Toten?

Der Verlust, der bleibt – und der Wert der Zeit

In Gesprächen mit Trauernden kurz nach dem Tod eines geliebten Menschen begegnen mir oft die Sätze:

„Ich hätte den Toten so gerne zurück. Wie konnte das geschehen? Warum so früh?“

Das ist der rohe Schmerz des Verlustes, das Entsetzen der ersten Tage, das leere Zimmer, die plötzliche Unerreichbarkeit eines geliebten Menschen. Das tut weh und es dauert manchmal lange bis die Zeit die Wunden heilt.

Wenn ich dieselben Menschen zehn Jahre später wiedersehe, manchmal an der Seite eines neuen Partners, dann erzählt ihr Blick eine andere Wirklichkeit.

Sie wünschen sich nicht mehr den Toten zurück.

Sondern die gemeinsame Zeit, die ihnen gefehlt hat.

Die Fragen, die sie damals nicht gestellt haben.

Die Wege, die sie nicht mehr miteinander gegangen sind.

Der Rosenstrauch, den sie immer pflanzen wollten, aber nie kauften.

Das Bild, das sie gemeinsam geliebt, aber nie erworben haben.

Die Entschuldigung, die unausgesprochen blieb.

Diese Gespräche mahnen mich an die Achtsamkeit im Umgang mit meiner Zeit.

Und an die Behutsamkeit im Umgang mit der gemeinsamen Zeit von Yuliya und mir – gerade heute, an ihrem 41. Geburtstag.

Vielleicht ist es das, was Trauer uns lehrt:

Der wahre Wert eines Menschen ist nicht seine Anwesenheit, sondern die Intensität der gemeinsam gelebten Augenblicke.

Was ist also das Wertvollste?

Vielleicht ist die Frage leichter gestellt als beantwortet. Doch jede Antwort, die nicht käuflich ist, weist in dieselbe Richtung:

Das Wertvollste ist das,

- was sich nicht anhäufen lässt,

- was nur in Beziehung existiert,

- was sich nicht verkaufen und nicht vererben lässt,

- was mit dem Menschen wächst und mit ihm vergeht.

Zeit. Liebe. Vertrauen. Würde. Bewusstheit. Mitgefühl.

Und die Treue zu dem, was uns wirklich betrifft.

(Und natürlich die Gesundheit. Ein eigenes Thema für eine eigene Reflexion.)

All das sind Werte, die nicht an Märkte gebunden sind.

Und vielleicht liegt genau darin ihre stille Kraft:

Sie lassen sich nicht besitzen, sondern nur dankbar leben.