Von Harald R. Preyer

Eine Frau liegt im Sterben. Ein Mann will sie retten. Ein Apotheker verlangt den Preis des Lebens. Und die Moral? Sie steht ratlos daneben. Und wenn es im Heinz-Dilemma gar nicht um Ethik ginge?

Der Psychologe Lawrence Kohlberg entwarf in den fünfziger Jahren eine Versuchsanordnung, die bis heute in Ethikseminaren zitiert wird: das Heinz-Dilemma.

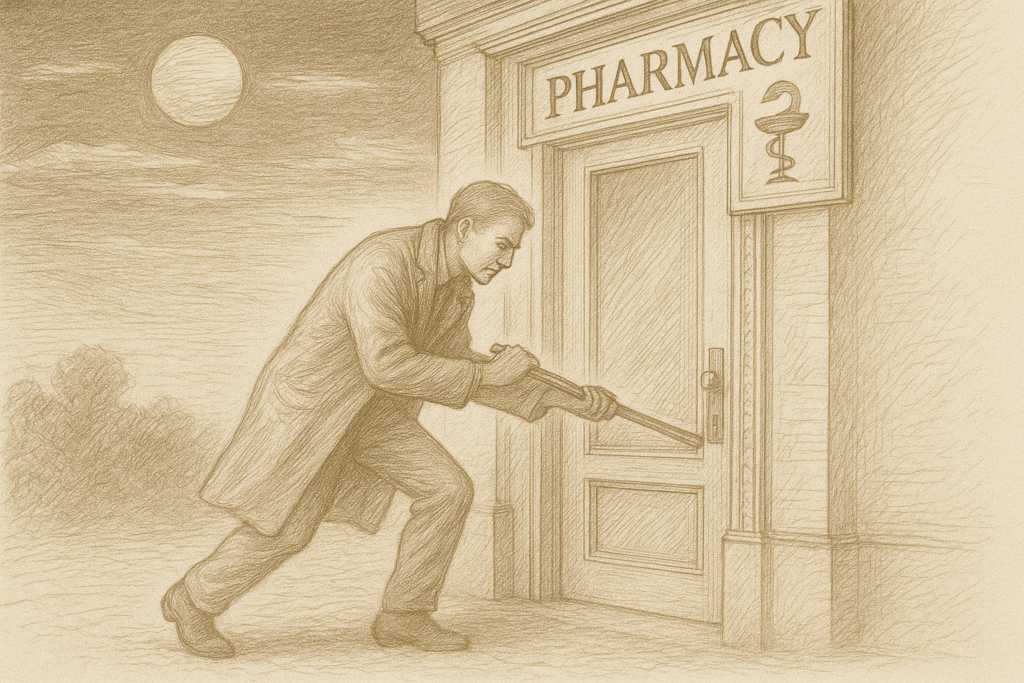

Eine Frau leidet an einer tödlichen Krankheit. Es gibt ein Medikament, das helfen könnte, doch der Apotheker verlangt das Zehnfache seiner Kosten. Der Ehemann Heinz bittet, verhandelt, fleht – vergeblich. Schließlich überlegt er, ob er einbrechen und das Mittel stehlen soll.

Soll er?

Kohlberg wollte mit dieser Frage nicht Moral lehren, sondern Moral messen. Entscheidend war nicht, was jemand antwortet, sondern warum.

Wer sagt: „Er darf nicht stehlen, sonst kommt er ins Gefängnis“, denkt anders als jemand, der meint: „Ein Menschenleben zählt mehr als Eigentum.“ Moral, so Kohlberg, entwickelt sich in Stufen – von der Furcht vor Strafe bis zur Einsicht in universelle Werte.

Wenn das Medikament nicht heilt

Doch in dieser berühmten Versuchsanordnung fehlt eine entscheidende Unbekannte:

Was, wenn das Medikament gar nicht hilft?

Wenn es nur das Leiden verlängert – oder das Sterben?

Dann verschiebt sich der moralische Brennpunkt.

Dann geht es nicht mehr darum, ob Heinz das Richtige tut, sondern was „richtig“ überhaupt heißt.

Ist Leben immer der höchste Wert? Oder wird es erst durch Sinn und Liebe heilig?

In solchen Momenten reicht die Vernunft nicht mehr.

Sie macht Platz für das Ringen des Herzens, das nicht loslassen kann – selbst wenn Loslassen der letzte Liebesdienst wäre.

Zwischen Gesetz und Gnade

Vielleicht liegt Heinz’ wahres Dilemma gar nicht im Gesetz, sondern im Glauben.

Nicht, ob er einbrechen darf, sondern ob er glaubt, das Leben seiner Frau liege in seinen Händen.

Und vielleicht liegt das Unrecht nicht beim Apotheker, sondern in der Logik, mit der wir Leben bemessen – als wäre es handelbar, verlängerbar, verfügbar.

Was ist der Wert eines Menschenlebens, wenn es zugleich unbezahlbar und unhaltbar ist?

In Gottes Zeit

Am Ende werden wir alle vorausgehen.

Für manche von uns leben unsere Seelen weiter.

Und wir werden uns wieder umarmen – in Gottes Zeit.

Dieses Vertrauen ist Gnade und verwandelt das Dilemma.

Nicht zu einer Lösung, sondern zu einem Trost.

Denn wenn Heilung nicht mehr im Diesseits liegt, wird das Stehlen sinnlos – und die Liebe heilig.

Heinz bleibt Mensch – zwischen Hoffnung und Hingabe.

Und Gott bleibt Gott – jenseits aller Rechnungen.

Über den Autor:

Harald R. Preyer ist Coach, geistlicher Begleiter und Trauerredner in Wien. Er begleitet Menschen an Lebenswenden .