Wer ist herausgerufen? – Wohin?

Das Wort ekklesia ((griech. ἐκκλησία; lat. ecclesia) bedeutet „die Herausgerufenen“. Damit ist gemeint: Gott ruft Menschen aus etwas heraus – und zugleich in etwas Neues hinein.

- Aus der Finsternis – hin zum Licht Gottes (vgl. 1 Petr 2,9).

- Aus der Vereinzelung – hin zur Gemeinschaft. Kirche ist nie nur „ich und Gott“, sondern immer auch „wir miteinander“.

- Aus der Vergänglichkeit – hin zur Vollendung. Gott ruft nicht nur die Lebenden, sondern auch die Verstorbenen und die Kommenden in seine Liebe.

So ist Kirche ein einziger großer Strom von Menschen, die in Liebe herausgerufen und in Christus miteinander verbunden sind.

Raffaels „Disputà del Sacramento“

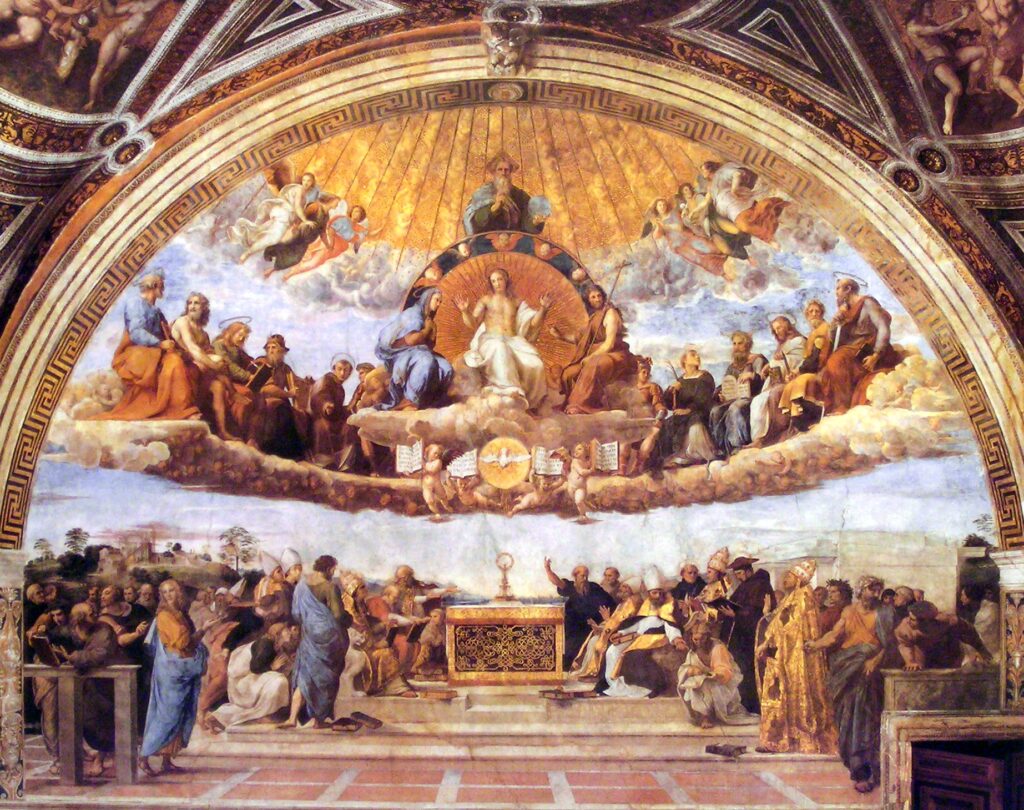

Raffaels Fresko Disputà del Sacramento (1509–1510, Vatikanische Museen) gilt als eine der eindrucksvollsten bildlichen Darstellungen des Kirchenverständnisses. Der Titel ist irreführend – es geht nicht um Streit, sondern um die Darstellung der einen, in Christus geeinten Kirche.

Raffael Sanzio da Urbino: Disputà del Sacramento, Fresko, 1509–1510, Vatikanische Museen.

Der obere Teil – die himmlische Kirche

Im Zentrum thront die Dreifaltigkeit.

- Gott Vater im Scheitel des Bildbogens, als würdevoller alter Mann mit langem Bart.

- Christus, sein Sohn, als Richter und Erlöser, mit den Wundmalen und einem aufgeschlagenen Evangelienbuch zu seinen Füßen.

- Der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, die Christus und den Vater verbindet.

Um dieses Zentrum gruppieren sich Maria, Johannes der Täufer, Apostel, Propheten und Heilige. Sie repräsentieren die vollendete Kirche, die schon jetzt in der Schau Gottes lebt.

Der untere Teil – die irdische Kirche

Auf Erden versammelt sich eine Schar von Kirchenvätern, Theologen und Gläubigen. Sie stehen um einen Altar, auf dem eine Monstranz mit der konsekrierten Hostie steht.

- Links sind unter anderem die Kirchenväter Hieronymus und Gregor der Große zu erkennen.

- Rechts zeigen sich Gestalten wie Augustinus und Ambrosius.

- Hinter ihnen sind spätere Theologen und Vertreter der Kirche dargestellt, die den Glauben im Lauf der Jahrhunderte ausgelegt haben.

Die Szene macht sichtbar: Die irdische Kirche lebt aus dem Sakrament der Eucharistie, in dem Christus selbst gegenwärtig ist. Durch dieses Sakrament ist sie untrennbar mit der himmlischen Kirche verbunden.

Die Einheit von Himmel und Erde

Raffael spannt so einen großen Bogen: Himmel und Erde sind nicht getrennt, sondern gehören zusammen. Die himmlische Gemeinschaft der Vollendeten und die pilgernde Kirche auf Erden bilden zusammen die eine ekklesia – die in Liebe Herausgerufenen.

Herausgerufene – wir alle?

Kirche – das sind nicht nur Institutionen, Gebäude oder Traditionen. Kirche – das sind alle Menschen, die auf die Liebe Gottes vertrauen und darum das Unrecht verabscheuen.

ekklesía (griech. ἐκκλησία; lat. ecclesia)

- Grundbedeutung: „Herausgerufene“, „Versammlung“, „Gemeinde“.

- Wortstamm: von griech. ek-kalein = herausrufen, zusammenrufen.

- Antike Verwendung: Volksversammlung in den griechischen Stadtstaaten.

- Neutestamentlich: Bezeichnung für die Gemeinschaft der an Christus Glaubenden; Kirche.

- Theologisch: ekklesía meint die von Gott in Christus berufene Gemeinschaft – die pilgernde Kirche auf Erden, die vollendete im Himmel und die in Hoffnung noch kommenden.

Quellen

- Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 946–962 (Communio sanctorum).

- Raffael Sanzio da Urbino: Disputà del Sacramento, Fresko, 1509–1510, Vatikanische Museen.

- Johannes Bernhard Uphus, Beitrag in Magnificat – Das Stundenbuch, Ausgabe 09/2025.

- Heinz Detlef Stäps, Beitrag in Magnificat – Das Stundenbuch, Ausgabe 09/2025. Als Originaltext (s.u.) übernommen mit freundlicher Zustimmung des von mir sehr geschätzten Autors.

Die himmlische und die irdische Kirche

Originaltext von Domkapitular Dr. Heinz Detlef Stäps

Der Titel unseres Umschlagbildes ist irreführend: „Disputà del Sacramento“ (Streitgespräch um das Sakrament). Auch wenn viele der Dargestellten wild gestikulieren und sich einander zum Teil mit heftigen Bewegungen zuwenden, geht es hier nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Die Bewegungen sind als Stilmittel Raffaels zu werten, der auf diese Weise seiner Darstellung so vieler Personen Dynamik und innere Spannung verleiht.

Um das Bild zu verstehen, muss man es von oben nach unten lesen.

Das Zentrum: die Dreifaltigkeit

In einen gewaltigen gemalten Bogen, der sich in die Architektur des Raumes einfügt, ist das Fresko hineinkomponiert. Direkt unter dem Scheitelpunkt des Bogens ist als oberste Person auf der Mittelachse Gott-Vater zu sehen. Es ist ein alter Mann mit langem, weißem Bart. Eine blaue, runde Sphaera in der Hand, einen quadratischen, goldenen Heiligenschein auf dem Haupt, segnet er die Betrachter. Die Himmelskugel und das Viereck (vier Himmelsrichtungen) stehen für Himmel und Erde als allumfassendes Herrschaftsgebiet Gottes.

Im ersten Jahrtausend wurde Gott-Vater nicht dargestellt. Oft wurde er mit der Gestalt Christi verbunden, denn diesen konnte man als einen Menschen darstellen. Ab dem 12. Jahrhundert beginnt die christliche Kunst, beide klar voneinander zu trennen, und findet für Gott-Vater diese Darstellungsweise, wobei man sich auf Dan 7, 9 bezogen haben mag: „… da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle.“

Zur selben Zeit, als Raffael in den Stanzen des Vatikan an seinem Freskenzyklus malte, lag Michelangelo nebenan auf seinem Gerüst unter der Decke der Sixtinischen Kapelle und malte seinen Schöpfungszyklus. Auch hier ist Gott-Vater als alter Mann mit langem, weißem Bart zu sehen, wenn auch tänzerisch bewegt. Besonders die Darstellung auf der berühmten Erschaffung des Adam hat dieses Gottesbild tief in das kollektive Gedächtnis der Christenheit gebrannt.

Wir mögen dies heute kritisieren: Gott ist weder Mann noch Frau, weder alt noch jung, er steht über diesen Kategorien des Menschseins. Wir denken heute eher an das biblische Gebot, dass wir uns kein Bild machen sollen (vgl. Dtn 5, 8; die neue Einheitsübersetzung macht deutlich, dass es hier um Kultbilder geht, um die Anbetung des Materiellen).

Christus als Apoll

Wiederum in der Mittelachse, vor einem gewaltigen goldenen Strahlenrad, dessen blauer Rand mit Engelsköpfen besetzt ist, sitzt Christus auf einer Wolkenbank mit einem weißen Gewand, das nur den Unterkörper und den linken Oberarm bedeckt. Der Rest bleibt nackt. Theologisch ging es darum, die Wundmale des Gekreuzigten darzustellen; deshalb wendet Christus seine Handflächen dem Betrachter zu, und auch die Seitenwunde ist gut zu erkennen. Der in der Sphäre Gottes thronende Christus ist derselbe, der auf Golgota am Kreuz hingerichtet wurde. Künstlerisch ging es darum, an die Antike anzuknüpfen und den Erlöser mit der Lichtgestalt des Apoll zu verbinden. Kurz zuvor war in Rom die Statue des Apoll von Belvedere ausgegraben worden und erregte viel Aufsehen, gerade unter den in Rom tätigen Künstlern. Bei Raffael gehen die heroische Nacktheit und die apollinische Schönheit eine Verbindung ein, um Christus als den Lichtbringer der Welt, als Sonne der Gerechtigkeit zu zeigen. Diese Lichtfülle setzt sogar Gott-Vater darüber ins Dunkel.

Neben ihm sind Maria, die Mutter Jesu, und Johannes der Täufer zu sehen, die traditionelle Gruppe der Deesis, die den Weltenrichter für die Menschheit bitten. Maria scheint auf dem gesamten Fresko die einzige Frau zu sein!

Viel kleiner darunter, ebenfalls in der Mittelachse, aber wiederum von einem Strahlenkranz hinterlegt, schwebt die Taube als Symbol des Heiligen Geistes und bildet die geometrische Mitte des gesamten Freskos.

Auf der Höhe der Geisttaube ist ein Wolkenband zu sehen, das die gesamte Bildbreite durchzieht und nach hinten einen Halbkreis zieht. Auf diese Weise täuscht es eine apsidiale Wölbung vor, der Bildgrund ist aber ganz flach. Das Wolkenband dient als Sitzbank für Heilige und Gestalten aus dem Alten Testament, die sozusagen den himmlischen Teil der Kirche bilden, die Menschen, die nach einem beispielhaften Erdenleben bei Gott weilen. Dieses Wolkenband ist die Trennungslinie zwischen Himmel und Erde. Wenn man genau hinschaut, wird es von Engeln in Grisailletechnik gebildet, wie überall in der himmlischen Sphäre Engel zu finden sind. Sie sind die Bewohner des Himmels, der Hofstaat Gottes.

Die irdische Kirche

Die Männer unterhalb des Wolkensaums als Vertreter der irdischen Kirche (Päpste, Bischöfe, Ordensleute, Theologen) könnten einzeln benannt und sogar teilweise als Portraits von Zeitgenossen Raffaels gezeigt werden, doch dazu ist hier leider nicht der Platz. Sie diskutieren nicht, sondern sie weisen einander auf das Wunder hin, das wiederum in der Mittelachse auf einem Altar zu sehen ist: Eine Monstranz birgt die Hostie, die eucharistische Gestalt des Herrn. Auf diese Weise ist alles, was im oberen Teil als nicht sichtbar gezeigt wird, in unserer irdischen Realität erahnbar. Da dies nicht einfach so auf der Hand liegt, sondern ein Mysterium, ein Geheimnis bleibt, hat Raffael zur Verdeutlichung einen unentwirrbaren Knoten auf das Antependium vor dem Altar gemalt.

Denn auch in der Kirche gibt es Zweifel, Unvollkommenheiten, Irrwege und Schuld. Links ist deshalb eine Gruppe von Theologen zu sehen, die in das Studium eines Buches vertieft ist und von einem jungen Mann eingeladen wird, sich lieber der lebendigen Wirklichkeit Christi auf dem Altar zuzuwenden. Eine erstaunlich kritische Formulierung gerade in der Bibliothek des Papstes! Hinter dieser Gruppe ist auf einem kleinen Hügel der Bau einer Kirche zu sehen. Dies weist zum einen wahrscheinlich auf den Bau von Neu-St. Peter in Rom hin, zum anderen aber auf die mystische Kirche, die immer im Bau ist, niemals fertig sein kann, weil sie von Menschen gebaut wird und nur Gott ihr die Vollendung schenken kann.

Heinz Detlef Stäps