ein Lied zwischen Schönheit und Bruch

Kaum ein Lied hat in den letzten Jahrzehnten so viele Herzen berührt wie Leonard Cohens „Hallelujah“. Die Melodie ist zart und ergreifend, die Stimmung voller Tiefe, Sehnsucht und Wärme. Unzählige Künstlerinnen und Künstler – von Jeff Buckley bis Rufus Wainwright – haben es interpretiert. Bei Hochzeiten, in Filmen, ja sogar bei Begräbnissen erklingt es und entfaltet seine Kraft.

Es ist verständlich, dass Angehörige bei einer Trauerfeier zu diesem Lied greifen. Die Schönheit der Musik ist unbestritten. Sie kann Menschen sammeln, Emotionen tragen und in der schwersten Stunde ein Stück Geborgenheit schenken.

Ich habe allerdings auch schon Menschen erlebt, die sich die Ohren zuhalten und schockiert den Kopf schütteln, wenn das Lied im englischen Original erklingt. Warum? Irgendwann haben sie irgendwo gehört, dass dieses Lied nicht christlich sei. Stimmt das?

Beim Blick auf den Text zeigt sich: Dieses Hallelujah ist kein kirchlicher Lobgesang, sondern eine sehr persönliche, gebrochene Meditation über Liebe, Sexualität und Scheitern.

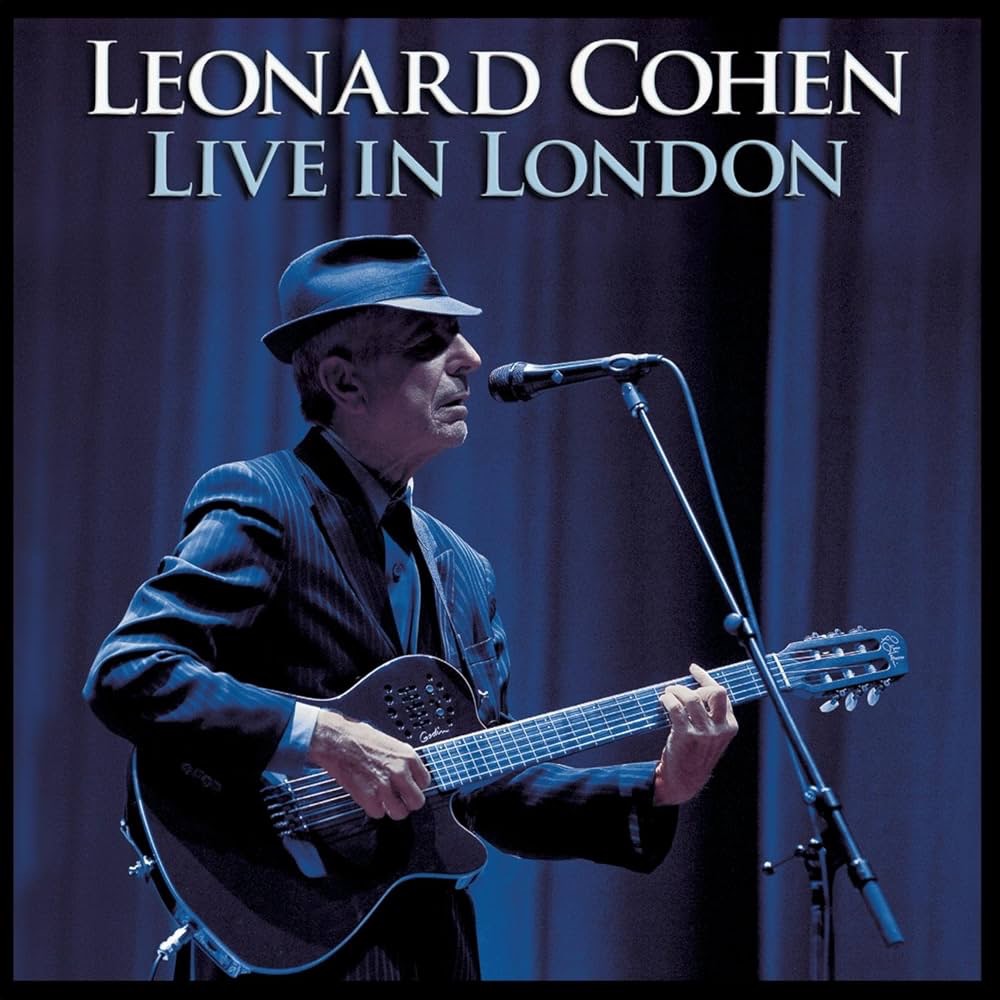

Cover von Leonard Cohen – Live In London, 2008, Sony.

Am 31.3.2009 veröffentlichte Leonard Cohen Live In London, seine erste Aufnahme seit Dear Heather aus 2004. Hallelujah ist Titel Nr. 15 des Albums.

Die Ursprungsidee von Leonard Cohen

Leonard Cohen arbeitete viele Jahre an diesem Lied. Über 80 Strophen hat er entworfen, bevor er eine Auswahl veröffentlichte. 1984 erschien das Stück erstmals auf dem Album Various Positions.

Cohen selbst erklärte dazu:

„Es gibt viele Arten von Halleluja – das erleuchtete, das spirituelle, das zerbrochene Halleluja.

Es ist ein Versuch, die vielen Gesichter des Lebens und der Liebe in diesem einen Wort einzufangen.“

(The Guardian, Interview 2009)

Cohen wollte zeigen: Auch im Scheitern, in der gebrochenen Liebe, in der Spannung von Körper und Seele kann ein Halleluja erklingen. Das macht das Lied so einzigartig – aber auch schwierig für einen religiösen oder tröstenden Kontext.

Wenn wir daraus lesen wollen, dass Gott uns in jeder Situation liebt, dann ist dieses Lied ein zutiefst christliches. Wenn wir verstehen, dass Gott auch Sünder liebt und gerade in der Not für sie da ist, aber die Sünde verurteilt, dann verstehen wir besser, warum dieses Lied so oft bei Begräbnissen gespielt wird.

Was bedeutet „Hallelujah“?

Das Wort selbst ist hebräisch: „הללויה“ (halelujah) – „Preiset Gott“ oder „Lobt den Herrn“. In der Bibel ist es ein Jubelruf, besonders in den Psalmen.

Cohen hingegen setzt das Wort in einen weltlich-erotischen Zusammenhang: König David, Bathseba, Samson und Delila tauchen als Metaphern für Liebe, Verführung und Verrat auf. Aus dem biblischen Lobpreis wird ein Spiegel zerbrochener menschlicher Beziehungen.

Die Psalmen

Gerade die Psalmen sind ein Spiegel vor allem für die Gefühls- und Glaubenswelt von König David, dem viele davon zugeschrieben werden. Sie sind oft sehr menschlich, erzählen von Leid, Schuld, Sünde, Tod aber auch von Hoffnung, Freude, Treue und Liebe.

Eine tröstliche Lösung?

Die „Wiener Version“ des Hallelujah hat bei weitem nicht die Kraft des Originals von Leonhard Cohen. Dafür schenkt sie wirklich Trost – vor allem Menschen, die an Engel und an einen Gott glauben, der uns an der Hand nimmt. Die Musik bleibt der gleiche Ohrwurm und wer unbedingt an die Spannung des Originals denken will, möge das tun.

Mein persönlicher Gedanke bei allen Hallelujah Versionen ist mein Credo: Amor vincit – Am Ende siegt die Liebe. Und Gott ist diese Liebe.

Wiener Version

Die Version, die auf Friedhöfen in Wien am meisten gesungen wird, hat einen sentimentalen und berührenden Text. Hier wird sie kurz von Festklang, einer Vereinigung von Musikern mit langer Tradition angespielt.

Gott schließt dir die Augen zu,

begleitet dich zur ew‘gen Ruh,

hab keine Angst, denn du bist nicht alleine,

Die Nacht ist nicht mehr dunkel hier,

ein Engel steht ganz nah bei dir,

er lächelt und er singt das Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah,

Hallelujah, Hallelujah

Für immer wolln wir bei dir sein,

Jetzt steh’n wir hier, sind ganz allein

Müssen Abschied nehmen,

doch es fällt so schwer.

In Frieden kannst du von uns geh’n,

denn unsere Liebe bleibt besteh‘n,

Wir werden dich nie vergessen – Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah,

Hallelujah, Hallelujah

Doch letztlich gehst du nur voraus

und lebst bei Gott im Himmelshaus.

Ich weiß wir sehn‘ uns wieder – Hallelujah.

Wir zünden eine Kerze an und

denken immer wieder dran

wie schön es war zusammen – Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah,

Hallelujah, Hallelujah

In Liebe bleiben wir vereint

für jetzt und alle Ewigkeit

Der Tod kann uns nicht trennen – Halleluja.

Denn Gott nahm dich an seiner Hand

und zeigte dir ein neues Land

Du bist jetzt unser Engel – Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah,

Hallelujah, Hallelujah,

Hallelujah, Hallelujah,

Hallelujah, Hallelujah

Anhang

Wer tiefer ins Detail gehen möchte, findet hier die biblischen Bezüge, den Originaltext von 1984 und einen Vergleich mit der freieren Version von 2008.

Die biblischen Bezüge im Originaltext

Cohen greift in poetischer Sprache mehrere biblische Motive auf:

- David als Musiker„Now I’ve heard there was a secret chord / That David played and it pleased the Lord“

(vgl. 1 Sam 16,23 – David spielt Harfe und erfreut Gott). - David und Bathseba„You saw her bathing on the roof / Her beauty in the moonlight overthrew ya“

(vgl. 2 Sam 11 – Ehebruch und Schuld Davids). - Simson und Delila„She broke your throne and she cut your hair“

(vgl. Ri 16 – Verrat, Verlust der Kraft). - Das gebrochene Hallelujah„It doesn’t matter which you heard / The holy or the broken Hallelujah“

Hier deutet Cohen an: auch zerbrochene Leben können Gott ein Halleluja entgegenrufen.

Der Originaltext

Alleine von Cohen selbst gibt es mindestens drei verschiedene Varianten. Seine Freunde und andere Interpreten haben rund 80 weitere Fassungen gesungen.

Der Originaltext von Leonard Cohen von 1984

Now I’ve heard there was a secret chord

That David played and it pleased the Lord

But you don’t really care for music, do ya?

It goes like this, the fourth, the fifth

The minor fall, the major lift

The baffled king composing „Hallelujah“

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong, but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty in the moonlight overthrew ya

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne and

she cut your hair

And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain

I don’t even know the name

But if I did, well, really, what’s it to ya?

There’s a blaze of light in every word

It doesn’t matter which you heard

The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn’t much

I couldn’t feel, so I tried to touch

I’ve told the truth, I didn’t come to fool ya

And even though it all went wrong

I’ll stand before the lord of song

With nothing on my tongue but hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Vergleich der Originalversionen

| Thema / Strophe | Version 1984 (Erstaufnahme) | Version 2008 (London, O2 Arena) |

|---|---|---|

| Rezeption | Rund 30 Mio. Aufrufe | Über 260 Mio. Aufrufe |

| Stimme / Stil | Junger Cohen, eher spröde, erzählend, minimalistisch instrumentiert | Reife Stimme, getragene Live-Performance mit Orchester, Pathos |

| 1. Strophe | „Now I’ve heard there was a secret chord … The baffled king composing Hallelujah“ | Gleichlautend, nur leichte Variationen in Betonung |

| 2. Strophe | Bathseba: „Your faith was strong but you needed proof / You saw her bathing on the roof …“ | Gleichlautend, aber: „Her beauty and the moonlight overthrew you“ statt „Her beauty in the moonlight …“ |

| 3. Strophe | „You say I took the name in vain … The holy or the broken Hallelujah“ | Neu hinzugefügt: „Now maybe there’s a God above … love is not a victory march … it’s a cold and it’s a very broken Hallelujah“ |

| 4. Strophe | „I did my best, it wasn’t much … I’ll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but Hallelujah“ | Erweiterte Live-Version: autobiografische Züge („Oh, people, I’ve been here before … I used to live alone before I knew you … I’ve seen your flag on the marble arch“) |

| Erotisch-Mystische Passage | Fehlend | „I remember when I moved in you / And the Holy Dove was moving too / And every single breath we drew was Hallelujah“ |

| Schluss | Mehrfaches „Hallelujah“ – resignativ, eher leise | Großes Finale, Publikumsjubel, intensiver „Hallelujah“-Chor |

| Theologische Linie | Fokus auf David-Bathseba-Motiv, Schuld, Sünde, Reue → „Broken Hallelujah“ vor Gott | Weit gefasster: Liebe, Sexualität, Enttäuschung, Zweifel, Gottesferne und trotzdem Hallelujah – stärker existenziell als biblisch |

Unterschiede zwischen den beiden Versionen

- 1984: biblischer Kern (David, Bathseba), stark auf Schuld & Beichte fokussiert. Lässt sich leichter christlich deuten – König David als Sinnbild des Menschen, der trotz Sünde vor Gott tritt.

- 2008: breiter, existenzieller Text. Enthält explizite erotische Passagen und eine eher säkular-romantische Sicht auf Liebe. In einem liturgischen Rahmen heikel, aber für weltlich-offene Trauerfeiern (Ausgetretene, Suchende) möglich, weil es die Zerbrochenheit des Lebens aufgreift.